Setiap dari kita, setidaknya sekali dalam seminggu, mungkin pernah mengalami situasi ini: berhenti di halaman minimarket atau ATM, lalu muncul seseorang dengan peluit dan rompi yang lusuh. Juru parkir liar. Tidak ada karcis, tidak ada otoritas. Dikasih berterima kasih, tidak dikasih memaki. Tergantung mood dan lokasi. Di titik lain kota, kita mendengar (anggota) ormas meminta ‘uang keamanan’ dari warung kelontong hingga proyek konstruksi. Dua contoh praktik pungutan liar ini sudah menjadi nafas keseharian di lingkungan urban kita. Nyaris kita anggap wajar. Bahkan di banyak kota besar, pemandangan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman berkendara, berbelanja, atau sekadar berjalan kaki.

Tentu, kita semua geram. Sebagai warga kota, kita merasa dipalak di ruang publik yang seharusnya dijamin keamanan dan kenyamanannya oleh negara. Kita bertanya-tanya ke mana dinas terkait, Satpol PP, atau bahkan polisi? Mengapa praktik semacam ini terus terjadi dan membesar? Tapi di tengah kekesalan itu, sebagian dari kita juga menahan diri. Kita sadar, ada yang lebih pelik di balik semua ini. Bahwa di banyak kasus, mereka yang melakukan pungutan liar itu bukan sekedar preman an sich, melainkan orang-orang yang tersisih dari sektor kerja formal —korban PHK, kuli dan buruh harian yang tidak ada proyek, supir angkutan, guru honorer yang mencari pekerjaan tambahan, mereka yang berkali-kali ikut job fair yang ricuh tetapi tak kunjung berhasil memperoleh pekerjaan yang layak (decent work) dan perantau yang mengadu peruntungan di kota. Mereka yang dulunya berada di jalur formal kini terdorong masuk ke dalam wilayah abu-abu ekonomi, bukan karena keinginan, tetapi karena hidup harus terus berjalan. Parkir liar, uang keamanan, polisi cepek adalah beberapa sektor informal di dalam ruang abu-abu ekonomi, yang pelakunya diperhitungkan secara statistik sebagai bukan pengangguran. Scoping paper yang dirilis LPPM Stikosa-AWS melakukan pendekatan sistemik terhadap permasalahan ini.

Di sinilah kita dihadapkan pada sebuah keniscayaan: marah. Apakah kepada pelaku atau jernih menilik sistem yang melahirkan dan membesarkan mereka? Kita tentu tidak boleh membenarkan tindakan pungli. Tapi membasminya tanpa memahami akar masalahnya adalah jalan pintas populis yang bisa menjadi awal dari krisis sosial yang lebih besar. Fakta lapangan menunjukkan, ketika pekerjaan layak makin langka, maka wilayah abu-abu ekonomi seperti ini akan diisi oleh aktor-aktor informal yang menciptakan sistem mereka sendiri —entah dalam bentuk parkir liar, jasa keamanan, atau pungutan tak resmi lainnya. Praktik ini bisa kita lihat sebagai bentuk ekonomi darurat, hasil dari absennya institusi negara dalam menjamin hak atas pekerjaan yang bermartabat. Ketika negara gagal menghadirkan solusi, masyarakat menciptakan solusi alternatif, betapapun problematik.

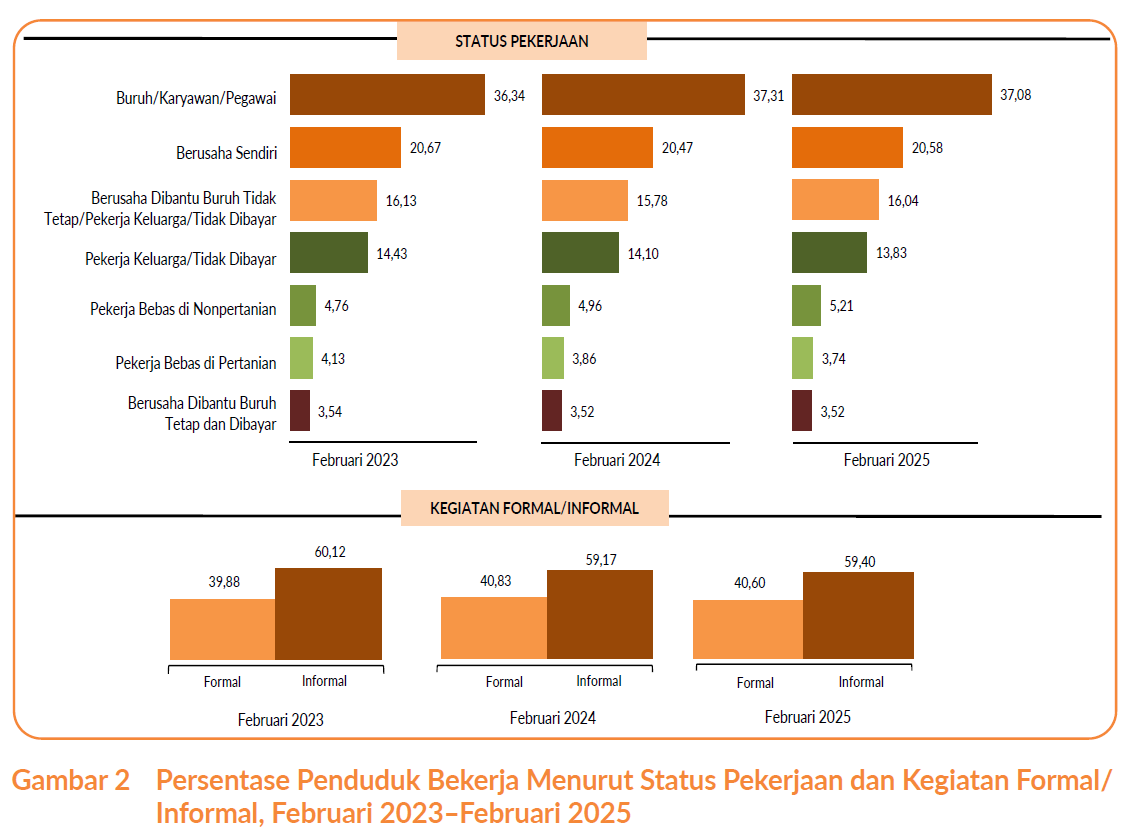

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa 59,4% dari total pekerja Indonesia adalah tenaga kerja informal (BPS, Februari 2025). Sebagian besar dari mereka tidak memiliki jaminan sosial, tidak terlindungi oleh UU Ketenagakerjaan, dan bekerja di sektor dengan penghasilan rendah dan ketidakpastian tinggi. Ketika PHK meningkat hampir 460% tahun lalu (KBR, 2025) dan ketidaksesuaian keterampilan lulusan SMK tak kunjung terselesaikan, maka akibatnya bisa ditemukan bukan hanya dalam angka pengangguran terbuka, tetapi juga di pinggir jalan tempat parkir liar menjamur. Sektor informal semacam ini telah menjadi salah satu penyangga sosial yang masif, meski rapuh. Dan bila dibiarkan tanpa regulasi dan transisi ke sektor formal, maka ia berisiko menciptakan ekosistem eksklusi jangka panjang.

Beberapa studi bahkan mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok ormas dan parkir liar seringkali menjadi representasi ekonomi darurat —survivability mechanism— yang muncul karena negara gagal menciptakan tangga mobilitas sosial yang legal dan terjangkau (Wilson, 2015; Ryter, 1998; ILO, 2018). Mereka bukan hanya mengambil, tapi juga menciptakan “pekerjaan” dalam sistem informal, kadang dengan “persetujuan” diam-diam dari aparat atau elite lokal. Dalam kasus tertentu, praktik ini bahkan dilembagakan secara informal —dengan sistem setoran, hierarki lokal, hingga pembagian wilayah kekuasaan. Kita tidak sedang berhadapan dengan individu oportunis semata, melainkan dengan sistem alternatif yang mapan di luar sistem formal.

Kini muncul seruan dan kegaduhan, dari Kota Surabaya salah satunya: Tertibkan! Bubarkan! Tapi mari kita berhati-hati. Jika semua bentuk ekonomi informal yang merugikan ini diberantas tanpa menyediakan jalan keluar, maka risikonya bukan ketertiban, tapi kekacauan. Studi SMERU (2025) menunjukkan bahwa hampir separuh pekerja informal tetap terjebak di sektor yang sama selama hampir dua dekade. Artinya, tanpa intervensi struktural, mereka adalah produk tak terhindarkan dari sistem: keterpaksaan struktural. Penertiban tanpa penawaran jalur alternatif adalah resep bagi konflik sosial yang lebih luas.

Kita butuh penegakan hukum, pasti. Tapi lebih dari itu, kita butuh reformasi structural lapangan kerja dan iklim ketenagakerjaan. Pekerjaan alternatif yang bermartabat, mekanisme pendampingan yang responsif, perlindungan sosial yang menjangkau informal, dan tanggung jawab inklusif dari negara untuk hadir di ruang-ruang publik yang hari ini terkooptasi sektor informal. Kita juga butuh mengubah logika pembangunan yang selama ini terlalu fokus pada pertumbuhan angka, tapi abai pada kualitas hidup warga urban miskin. Penting dicatat, laju urbanisasi terus menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Jika kita bergerak dengan ceroboh sekarang, kita sedang menabung sebuah ledakan sosial yang tinggal menunggu pemicunya.

Barangkali hari ini kita marah karena dipalak juru parkir. Namun jika sistem terus seperti ini, sangat bisa jadi besok anak kita, keponakan kita atau seseorang yang kita kenal baik yang berdiri di tempat yang sama, dengan peluit di tangan dan rompi lusuh di badan. Bukan karena ingin, tapi karena tidak tersedianya pilihan yang lebih layak. Kita tak bisa hanya menertibkan. Kita harus menyusun ulang landasan sosial-ekonomi yang kita pijak bersama. Setidaknya kita bisa merenungkan kembali narasi juru parkir dalam sebuah video satir yang dihasilkan oleh Veo 3: juru parkir mengatur kendaraan dengan peluit, sedangkan negara diatur para politisi dengan janji.

M Hasanudin, Peneliti/Analis di LPPM Stikosa-AWS

https://medium.com/@acang