Penulis dan Peneliti di Kolokium.id dan Stikosa-Aws

Pada tahun 1932, Aldous Huxley memperkenalkan dunia pada sebuah skenario yang saat itu tampak mustahil: masyarakat dikendalikan bukan oleh ketakutan, tetapi oleh kesenangan dan kenyamanan. Huxley melukiskan lansekap tersebut dalam novelnya, Brave New World. Kini, hampir seabad kemudian, bayangan yang pernah dianggap khayal itu mulai menyentuh realitas kita melalui akselerasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI).

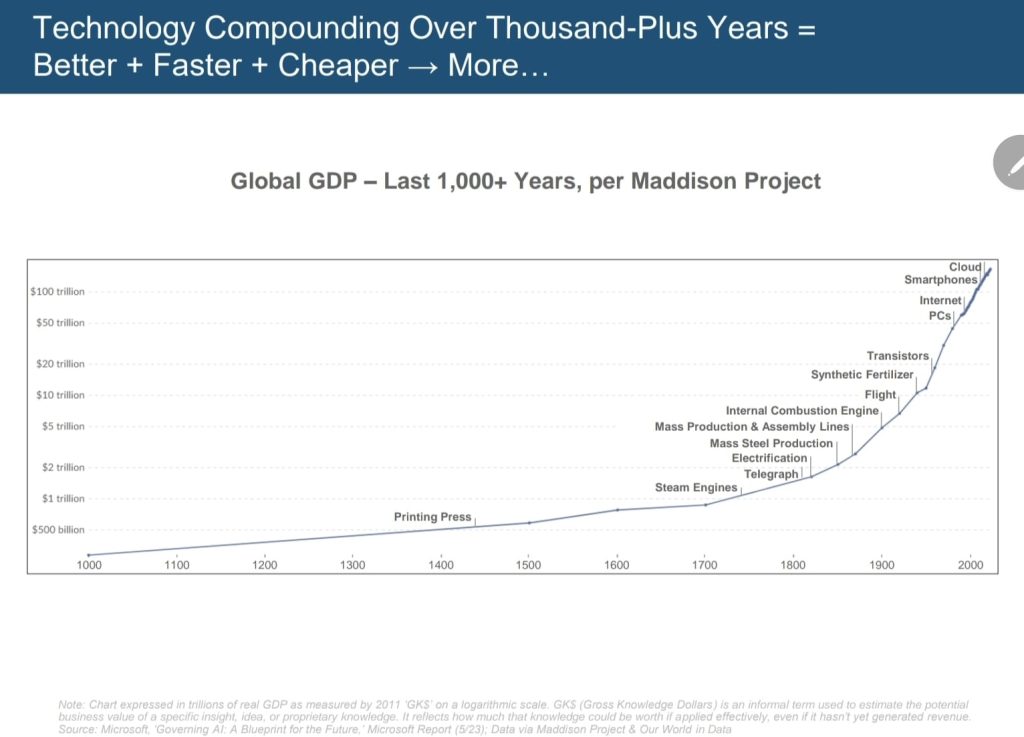

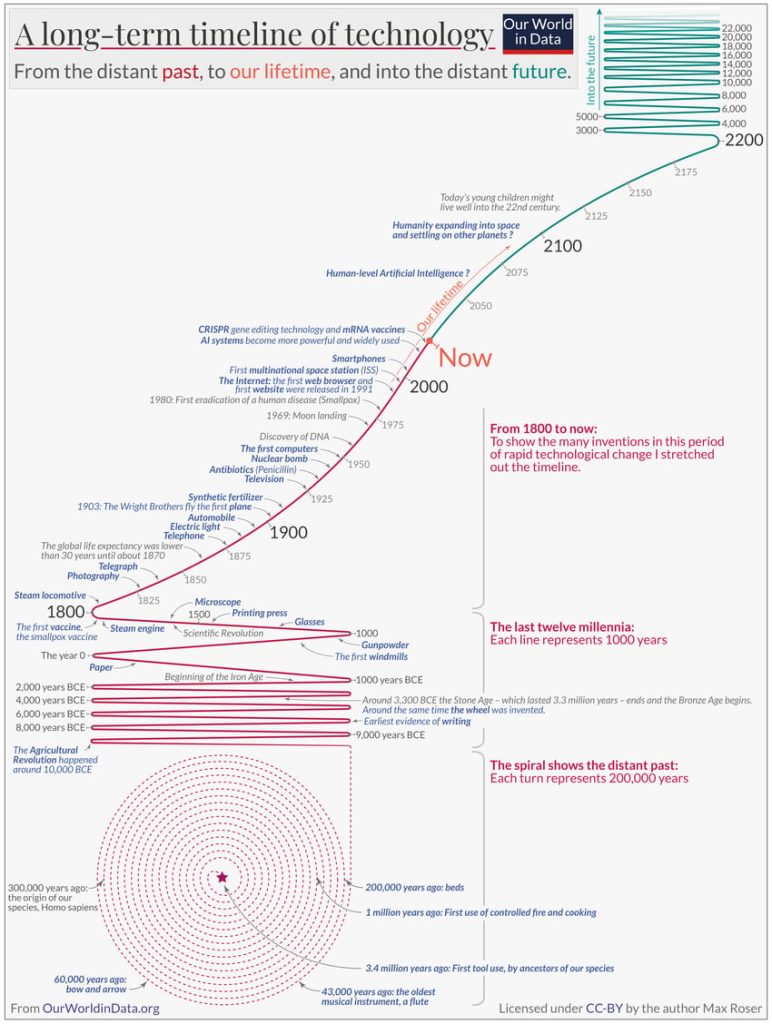

AI bukan sekadar terobosan teknologi—ia adalah cermin dari keputusan sosial, etika, dan politik umat manusia. Bisa jadi ia adalah penanda revolusi peradaban yang kesekian. Dalam sejarah peradaban, revolusi teknologi selalu membawa dampak luas yang tidak terduga. Revolusi Pertanian sekitar 10.000 tahun lalu mengubah pola hidup berburu dan nomaden (hunter gatherer) menjadi menetap dan menciptakan surplus pangan. Revolusi Industri pertama pada abad ke-18 memperkenalkan mekanisasi dengan mesin uap, memicu migrasi besar-besaran ke kota. Revolusi Industri berikutnya membawa elektrifikasi dan produksi massal, yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kelas pekerja urban. Revolusi ketiga memperkenalkan komputerisasi dan internet, yang membentuk pondasi masyarakat informasi. Namun, revolusi AI yang terjadi sekarang berbeda secara sangat mendasar. Bukan hanya karena kecepatannya yang eksponensial, tetapi karena ia meresap ke sendi-sendi kehidupan manusia melalui kemampuannya dalam mengimitasi kemampuan kognitif manusia dalam beberapa irisan.

Jika revolusi-revolusi sebelumnya memberikan waktu relatif panjang bagi masyarakat untuk beradaptasi, revolusi AI sepertinya tidak demikian. Ini adalah revolusi yang tidak memberi ruang bagi kontemplasi panjang, tetapi memaksa manusia bahkan untuk melihat eksistensi kemanusiaannya. Dalam waktu kurang dari lima tahun, AI telah melompat dari eksperimen laboratorium menjadi entitas publik yang memengaruhi pendidikan, pekerjaan, seni, kesehatan, bahkan relasi antarindividu. Kemampuan AI hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun bisa menghasilkan karya yang mungkin baru bisa dicapai manusia dalam 10 tahun.

Kecepatan perubahan ini, seperti yang disoroti dalam laporan UNDP Human Development Index 2025, menjadikan AI sebagai “general purpose technology“—teknologi serbaguna yang efeknya sangat bergantung pada pilihan sosial yang kita buat hari ini. Dengan kata lain, AI tidak memiliki arah moral atau etika secara inheren; kitalah yang menentukan ke mana teknologi ini akan diarahkan.

Mengapa ini penting? Karena cepatnya penetrasi AI ke dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya menandakan kemajuan, tetapi juga menyingkap risiko tersembunyi yang mengkhawatirkan. Seperti yang pernah disinyalir Huxley, kontrol yang halus melalui kenyamanan dan kesenangan mungkin jauh lebih efektif dibandingkan penindasan langsung dengan ketakutan dan kekuasaan. Ketika manusia lebih memilih ilusi ketenangan dibanding kebebasan berpikir, maka lahirlah bentuk baru perbudakan—perbudakan yang tidak disadari.

Karena cepatnya penetrasi AI ke dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya menandakan kemajuan, tetapi juga menyingkap risiko tersembunyi yang mengkhawatirkan.

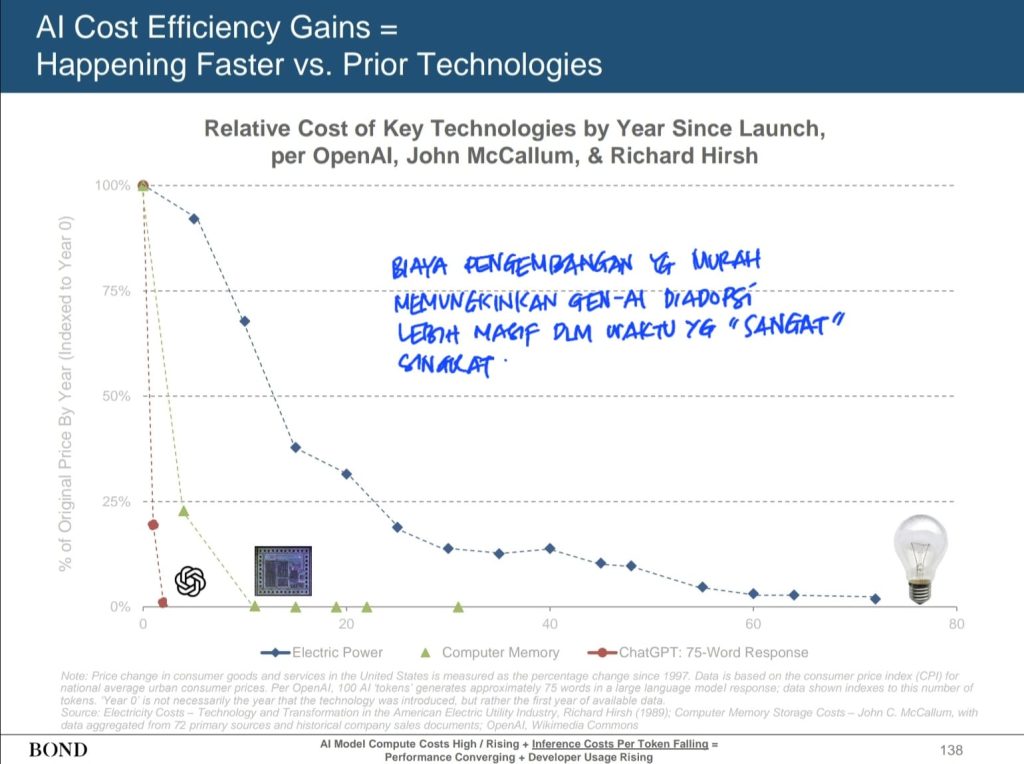

Penurunan biaya teknologi AI yang sangat drastis semakin mempercepat adopsi ini. Data dari Stanford Human-Centered AI (2024) menunjukkan bahwa biaya inferensi AI menurun hingga 99,7% dalam dua tahun terakhir. Ini berarti AI semakin terjangkau, semakin mudah digunakan, dan semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini membuat AI tidak hanya dimiliki oleh korporasi raksasa, tetapi juga tersedia bagi masyarakat luas—termasuk untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini salah satu penanda yang membedakan dengan revolusi mesin uap misalnya.

Namun, percepatan ini bukan tanpa konsekuensi sosial. AI membawa implikasi serius bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Algoritma AI mampu menciptakan gelembung informasi yang membuat kita terkurung dalam dunia sempit sesuai preferensi pribadi, sehingga menutup ruang diskusi kritis dan demokratis. Hal ini secara bertahap menciptakan polarisasi yang semakin ekstrem, memperdalam fragmentasi sosial, dan menciptakan ruang bagi manipulasi yang samar namun efektif. Dalam masyarakat yang bergantung pada algoritma, kebenaran menjadi relatif, dan opini bisa dibentuk oleh hitungan probabilistik semata.

Dalam kerangka distopia Huxley, kenyamanan yang disajikan AI dapat dengan mudah membuat masyarakat menjadi pasif, tidak kritis, dan akhirnya kehilangan kemandirian berpikir. Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons for the 21st Century (2018) memperingatkan tentang potensi munculnya “useless class” atau “kelas tidak berguna” dengan akselerasi teknologi digital ini. Kelompok ini muncul akibat otomasi masif yang menggantikan pekerjaan manusia dengan AI, menciptakan manusia-manusia tanpa tujuan produktif. Dalam beberapa sumber lain vahkan disebut sebagai spesies Homo Inutilis—manusia yang tak lagi relevan secara sosial-ekonomi. Dalam skenario terburuk, kesenjangan bukan hanya antara kaya dan miskin, kelas sosial ataupun merit, tetapi antara manusia yang masih dibutuhkan dan mereka yang tidak.

Laporan Forum Ekonomi Dunia (2023) memperkirakan hampir 85 juta pekerjaan bisa hilang akibat otomasi AI hingga tahun 2025. Meskipun justifikasi munculnya 90 juta pekerjaan baru mengemuka, ia hadir dengan catatan bahwa keterampilan dan keahlian dari angkatan kerja cukup relevan. Catatan lain adalah angka kehilangan sebelumnya tidak serta-merta bisa langsung mengisi 90 juta pekerjaan baru. Artinya, akan ada masa transisi yang “menyakitkan” dan ketimpangan keterampilan dan keahlian yang melebar. Implikasi ini bukan hanya angka statistik, melainkan perubahan fundamental tentang bagaimana manusia mendefinisikan nilai dirinya dan tempatnya dalam masyarakat.

Yuval Noah Harari dalam bukunya 21 Lessons for the 21st Century (2018) memperingatkan tentang potensi munculnya “useless class” … Kelompok ini muncul akibat otomasi masif yang menggantikan pekerjaan manusia dengan AI, menciptakan manusia-manusia tanpa tujuan produktif

Sayangnya, diskursus publik saat ini justru cenderung terlena dalam euforia utopia AI, merayakan manfaat yang dijanjikan tanpa benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Narasi dominan terlalu fokus pada produktivitas dan efisiensi, namun mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan, seperti makna kerja, identitas, dan relasi sosial. Jika kita tidak bersiap, AI tidak hanya berpotensi menciptakan ketergantungan dan hilangnya kemampuan berpikir kritis, tetapi juga bisa membawa kita ke dalam realitas distopia, persis seperti yang diperingatkan Huxley hampir seabad lalu.

Namun, penting untuk diakui bahwa AI adalah keniscayaan. Ia tidak bisa dihindari atau dibendung, sama seperti kita tidak bisa menghentikan mesin cetak, listrik, atau internet. Maka, pertanyaannya bukan lagi apakah kita akan menerima AI, tetapi bagaimana kita bisa mengelolanya secara bertanggung jawab dan etis. Jalan di depan terbuka, namun arah yang kita ambil bergantung pada kesadaran kolektif dan kebijakan publik yang kita bentuk hari ini.

Lalu, apa yang harus kita lakukan?

- Pertama, kita membutuhkan edukasi AI yang luas dan mendalam, tidak hanya di tingkat akademis, tetapi juga di tingkat publik. Literasi teknologi harus menjadi prioritas kebijakan publik, memastikan setiap individu memahami dampak nyata AI terhadap kehidupan sosial dan demokrasi. Pendidikan harus bergeser dari sekadar pengguna teknologi menjadi pemakna teknologi.

- Kedua, regulasi yang ketat dan berbasis etika harus segera ditegakkan, membatasi kemungkinan manipulasi data dan melindungi privasi serta kebebasan individu. Pendekatan ini harus bersifat global, mengingat sifat AI yang lintas batas dan universal. Kita membutuhkan institusi internasional yang independen dan kuat untuk mengawasi penggunaan AI pada skala global, setara dengan peran WHO di bidang kesehatan.

- Ketiga, pembangunan teknologi AI harus berorientasi human-centered. Teknologi ini harus melayani manusia, bukan sebaliknya. Menempatkan manusia di pusat teknologi adalah kunci untuk memastikan bahwa revolusi AI membawa manfaat maksimal sambil meminimalkan risiko sosial dan budaya. Prinsip-prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, dan transparansi harus ditanamkan dalam setiap tahap pengembangan sistem cerdas.

Kita sedang berada di persimpangan penting sejarah peradaban. AI menjanjikan revolusi yang jauh lebih besar dibanding revolusi industri mana pun sebelumnya, tetapi juga memiliki risiko membawa kita pada realitas distopia yang tidak pernah kita inginkan. Kita tidak boleh membiarkan kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan teknologi menutupi kewaspadaan kritis kita terhadap potensi bahaya yang ada di baliknya.

Pilihan ada di tangan kita—dan waktu kita untuk memilih semakin singkat. []

DAFTAR BACAAN:

- Harari, Yuval Noah. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Random House.

- Huxley, Aldous. (1932). Brave New World. Chatto & Windus.

- Mary Meeker Report. (2024). AI Adoption and Trends.

- Stanford Human-Centered AI. (2024). AI Inference Cost Report.

- UNDP. (2025). Human Development Index Report 2025.

- World Economic Forum. (2023). The Future of Jobs Report.